رحلة في أرض التنوع والحضارات والأديان. من مغاور النساك في وادي قاديشا، إلى مقام النبي أيوب في أعالي الشوف، مروراً بمسجد ضارب في التاريخ يخاوي البحر، وضريح يستقطب أصحاب الحوائج، إليكم هذه القصص وأبرز معالم السياحة الدينية في لبنان

دير سيدة

حوقا في وادي قاديشا

حين بكى الخائن وبنى المغفرة

في قلب وادي القديسين، على صخرةٍ معلّقة بين السماء والأرض، يقف دير ومحبسة سيّدة حوقا كأنه شاهدٌ أبديّ على قصّة تضرب جذورها في تربة هذا الوطن وتاريخه.

وُلد هذا الدير من ندمٍ عاصف جرّه ابن الصبحا. ففي إحدى ليالي القرن الخامس عشر، كان البطريرك الشهيد دانيال الحدشيتي يذود برجاله عن سيدة حصن إهدن حتى وقع في الأسر. حين سقط الحصن، انسحب المقاومون إلى خط الدفاع الثاني في كتلة مار جرجس، حيث قاتلوا حتى الرمق الأخير وارتوت الأرض بدمائهم.

لم تيأس امرأةٌ إهدنية باسلة، فجمعت جثامين الشهداء وحملتها إلى كنيستي مار جرجس ومار ماما. ثم هرعت إلى بلدة كفرصغاب لتقرع الجرس إنذاراً بأن الخطر يقترب. بذلك تسلّل من بقي من المقاومين مع الأهالي نحو ملاذ لا تصل إليه إلا طيور السماء: مغارة عاصي حوقا.

هناك في تلك المغارة، اعتصم الرجال والنساء والأطفال على رجاء أن يحميهم الربّ من المماليك. مرّ يوم بعد يوم وهم يفشلون في اقتحام المغارة، حتى تحرّك شيطان الخيانة مجدداً. فابن الصبحا لم يقاوم الإغراء، ودلّ القائد المملوكي على حيلة إبادة الجماعة المحتمية في قلب الجبل: جرّ مياه نبع مار سمعان بشري وتوجيهها نحو مغارة العصاة. اجتاحت المياه المغارة، وارتفعت صرخات المستشهدين في العتمة.

كانت لنا زيارةٌ لهذا الموقع التاريخي برفقة الأب آسيا صافي، كاهن رعيّة بان، حيث نزلنا إلى عمق الوادي المقدّس سيراً ولمسنا معه عمق القصص التي روى لنا البعض منها في محطات عديدة على طريقنا إلى الدير. وسرد لنا الأب صافي روايات شعبية عن كنيسة الدير، وأخبرنا أن القداديس والطقوس ظلّت تُقام في الكنيسة حتى عام 1965، إلى حين قدوم الأب داريو اسكوبار الذي عاش حياة النسك لمدة 25 سنة في هذا الموقع، قبل أن ينتقل إلى محبسة مار بولا عام 2020 بعد تعرّضه لوعكة صحّية.

حين تهمّ بدخول كنيسة الدير، تشعر كأنك تدخل صمتاً مقدّساً. ليس صمت الصخور فقط، بل صمت التوبة التي شيّدت هذا البناء ليظلّ حيّاً بشهادته للأجيال.

هذا الدير ليس مجرّد صومعة. إنه حكاية لم تنتهِ، لأن الأرض التي شربت دم الشهداء ما زالت تنبت قدّيسين بحسب الأب صافي. وبالرغم من وعورة الطريق التي تقودنا نحو الموقع، يدعو الأب صافي بكلّ محبّة وتصميم الجميع إلى زيارة هذا الموقع التاريخي المقدّس لما يحمله من معانٍ روحانية وإرث تاريخي عميق.

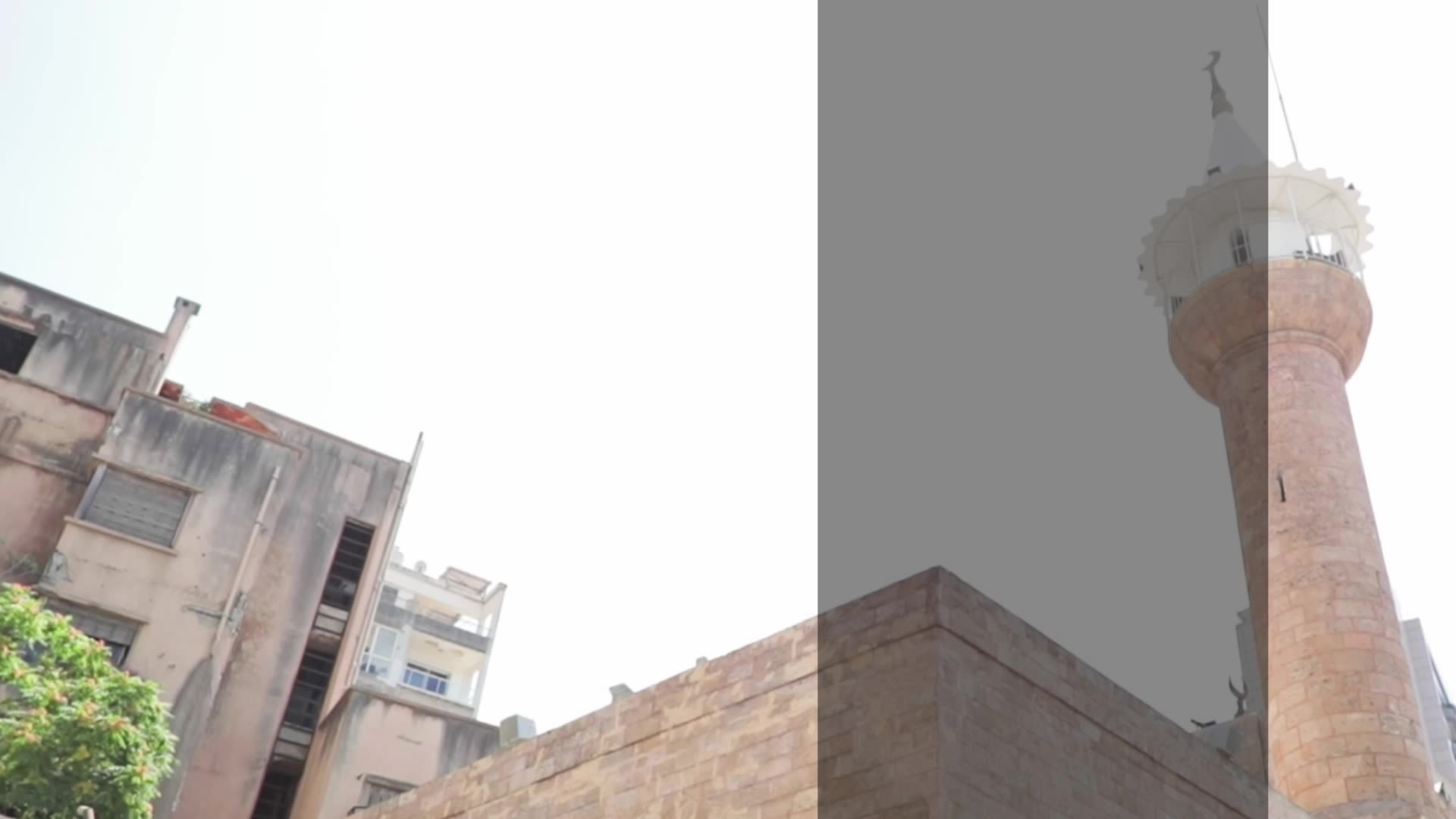

مسجد عين

المريســـة

البحر يلتقي بالمحراب

على شاطئ بيروت، حيث ترتمي الأمواج في حضن الصخور القديمـة، يقـف مسجـد عيـن المريســـة في صمـتٍ يشبه صلاةً لا تنتهي. هنا، يتعانق المــوج مــع الدعــاء وصخب المدينة، ويُخلَق من ملــح البحر وتــراب الأرض ويوميّــات النــاس مكــانٌ يختزن ذاكرتهم وسكينة أرواحهم

لم يكن هذا المسجد يومًــــا مجـرّد بناءٍ من حجر رملي شُيّد عـــام 1887، بل هو حكاية حيٍّ بكامله: حكايــــة البحارة والصيادين والأطفـــــــال الذين كانـــوا يهرعــون إلـــى ساحتــــــــه الصغيــــرة، وحكايــــــة شيــــــــوخٍ نــــذروا أصواتهم للأذان وخطبهم للإيمان

يتجوّل الشيخ الدكتـــور أسامـــة الحـــداد، إمــــام المسجد والمفتش العام في دار الفتوى، ويخبرنا بشغف ومسؤولية عــن تاريـــخ المسجـــد وكــــل الأعمال التي تحققت على امتـــداد ذاك التاريــــخ

قصص الشيخ الحداد لا تبدو وصفًا عابراً، بل حقيقة يلمسها كل من يخطو عتبة الباب. ذلك الباب الذي أخبرنا الشيخ الحداد فور وصولنـــا إلى المدخـل أنـه "لم يكن في الأصل بابـــاً، بل فتحــة فــي الحائـــط صنعها البنّاؤون القدامى حتى يتمكّن البحارة مـن إلقاء نظرة إلى الداخل قبل أن يبحروا

"آل الهبري قدّموا الأرض لبناء المسجد، فيما شاد آل بيهم البناء، وصُمّم وفق الطابع العثماني، ودليله المنبر الخشبي الذي يشبه منبر النبي في المدينة المنورة"، يؤكد إمام المسجد.

وفي روايته: "تحت هذا البناء تخفي الأرض سرًّا آخر: عين مياهٍ صافية وثلاث عيون أخرى كانت سبب تسمية الحي بـ"عين المريسة". ولعل هذا اللقاء بين الماء والمحراب، والبحر والمئذنة، هو ما منح المكان تلك الهالة الروحانية التي لا تنطفئ."

في عام 1912، ومن هذا المسجد الهادئ، أخبرنا أيضاً أنه "ولد أول كشاف مسلم في لبنان، ليغدو الجامع نقطة انطلاقٍ لحياةٍ عامرةٍ بالتربية والخدمة." و"من فوق هذا المنبر خطب كبار علماء الطائفة: المفتي الشيخ محمد علايا، والشهيد المفتي الشيخ حسن خالد، وصولًا إلى المفتي الحالي الشيخ عبد اللطيف دريان"

ومثلما كان للمسجد دوره الروحي، يقول الشيخ الحداد أنه "كان له قلبٌ كبير في أيام الحرب اللبنانية، من هنا انطلقت الإسعافات وخدمة المحتاجين، وامتد الأذان ليصبح نداءً للرحمة لا للعبادة فحسب."

وعلى الباب الخلفي، "تستقر قنطرة تاريخية نُقلت خصيصاً من مسجد الأمير منذر، أحد أقدم مساجد بيروت"، يؤكد الشيخ الحداد، كأنما حملت معها عبق التاريخ لتزيد المكان أصالة.

واليوم، لا يقصده المصلّون فقط، بل يلفت السائحين المارّين على الرصيف البحري الذين يستوقفهم جماله الهادئ فيدخلون إليه باحترام، يلتقطون الصور، ويسألون عن حكايته العتيقة، وكأنهم يبحثون عن سلامٍ يليق بزمنٍ أقل ضجيجًا

في المساء، حين تخبو ألوان الغروب، يظل مسجد عين المريسة واقفًا كحارسٍ أبيضَ على حافة الزرقة، يروي للأجيال قصة الإيمان الذي لا يتراجع أمام العواصف ولا يشيخ مع مرور الزمن.

ربما لهذا يعود الناس إليه، عابرين زحمة المدينة وصخب البحر، كي يجدوا في هذا الركن المتواضع سلامًا يشبه البحر حين ينام، ويشبه القلب حين يطمئن.

مقام النبي

أيوب في الشوف

أيقونة الصبر على سفوح الجبال

"النهار" زارت المقام المحاط بسفوح جبال وأشجار وأودية وتلال، وموقعه فريد لم تفسده العمارة وبقي على طبيعته. يطل شمالاً على قضاء الشوف وجنوباً على ساحل صيدا. مدخله واسع تتوسطه قنطرة ضخمة ومن ثم باحة واسعة وغرف يميناً ويساراً كان المؤمنون يبيتون بها، جدرانها من الحجر الأبيض. ثم درج قصير يسلكه من يريد زيارة الحجرة، أي مرقد النبي أيوب، ومحيطه باحات كبيرة، منها ذات فضاء مفتوح، ومنها مظلل بالأشجار المعمّرة، والباحات تطل على الجهات الأربع.

أجواء المقام الديني هادئة دائماً لمنح المؤمنين تجربة الشعور بالخشوع، وأعلام البيارق، وهي أعلام الموحدين الدروز منتشرة في المكان.

على المقلب الآخر من المقام مغارة صغيرة ينير داخلها المؤمنون الشموع، وعلى هذه المغارة لافتة معلقة كتب عليها باللغة البنغالية، وحينما يسأل أحد المسؤولين عن المقام عن سبب هذه الكتابة، يشير إلى أن زوار المقام "ليسوا فقط لبنانيين أو عرباً، بل من كافة الجنسيات، وخصوصاً الهندية والبنغالية"، ويستقبل المقام بشكل دوري مجموعات من دول آسيا الوسطى.

يمين المغارة نبعة مياه، يقال عنها مياه مباركة تفجّرت تحت أقدام النبي أيوب يشرب منها الزائرون والمؤمنون.

عاينت "النهار" هذا المعلم الديني – السياحي، وقد كان في الاستقبال رئيس مصلحة الشؤون التربوية والدينية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز فاضل سليم وعدد من المشايخ، الذين رووا بعض التفاصيل عن هذا المقام التاريخي والاستثنائي عند الموحدين الدروز والناس بشكل عام، وقالوا لـ"النهار" إن زوّار هذا المقام من كافة الأديان المذاهب والجنسيات، يزورونه "ليستلهموا من قصة النبي أيوب وصبره على الابتلاء".

حين يسأل الموحدون الدروز عن السر الكامن في مقام النبي أيوب، يكون الجواب دائماً الراحة النفسية التي تضاهي علاجاً لكل مرض، وحينما يتعمّق السؤال أكثر عن سبب هذه الراحة النفسية، فإن مردها ديني بحت، وهو الثقة بالله والصبر بانتظار فرجه، ولهذا السبب، عادة ما يزور هذا المقام كل من حمل هماً أو مرضاً، ليستلهم من قصة النبي أيوب

مقام النبي أيوب هو أحد أبرز المقامات والمواقع الدينية عند طائفة الموحدين الدروز في الشرق الأوسط، وهو مرقد النبي أيّوب، الذي اختبر الابتلاء وعُرف بالصبر.

يقع المقام في بلدة نيحا الشوفية، وهي بلدة مختلطة من الدروز والمسيحيين، على علو 1400 متر عن سطح البحر، ويزوره مؤمنون وسائحون من لبنان والعالم شرقاً وغرباً.

يدير المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز هذا الموقع ويهتم بشؤونه وعمليات ترميمه وفق ما يشير سليم، وقد أدرجه مجلس الوزراء على قائمة المواقع السياحية الدينية.

قصة النبي أيوب الملهمة تدفع بالمؤمنين إلى زيارة المقام، والعبرة منها تبث فيهم روح الصبر، يرويها سليم لـ"النهار" بجلسة عند الباحة الأولى بعد القنطرة، فيقول إن النبي أيوب كان من منطقة حوران السورية، يتمتع بحياة مليئة بالصحة والمال والرزق والأبناء والأصدقاء، ويقال إنّه عاش لأكثر من 40 عاماً في هذه الحالة، لكنه كان يعتبر هذه الحياة اختباراً له، وحسب الرواية، فإنه كان يساعد الفقراء والمحتاجين.

المنعطف في حياة النبي أيوب كان ابتلاءه بالمرض الشديد وفقر الحال وهجر الأحباب، وقد انتقل إلى نيحا خلال فترة مرضه، وكانت زوجته تحاول مساعدته دون جدوى. صبر على الألم وعلى تبدّل الحال، وكانت عبارته الدائمة "رزقني الله 40 عاماً، فلا أصبر على الألم 7 أعوام؟" وفق ما ينقل سليم، وحينما اشتد الابتلاء، خاطب ربّه، فقال له "إنّي مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين"، وهي المفارقة التي يتوقف عندها سليم، فيقول إن "الناس تطلب من الله بصيغة الأمر، افعل هذا يا الله وحقق لي ذاك، فيما أيوب ناجى ربه بصيغة طلب الرحمة".

ووفق الرواية، يقال إن الله أهدى النبي أيوب ليضرب بالأرض فيتفجّر ينبوع يشرب منه فيشفى، وتعود زوجته من سفر طويل فلا تعرفه بعد تبدّل حاله وعودة عافيته، ويقول سليم: "سألت الزوجة أيوب عن أيوب، لأنها لم تعرفه".

يروي المسؤولون عن هذا المقام الرواية والعبرة بعدها، ويقولون إن النعم اختبار والابتلاء اختبار، والصبر والتوكّل مفتاح كل اختبار وفرج، ولهذا السبب يزوره الكثير من المؤمنين الذين يشعرون بضيق أو يعانون من أزمة، فيلهمهم النبي أيوب الصبر.

سيّدة الريح

صلاة البحّارة ونداء التاريخ

في الحقبة الصليبية، أعيد بناء الكنيسة على أطلال بيزنطية، وارتفعت فيها لوحات الفسيفساء التي اكتُشف بعضها محفوظاً تحت طبقات الطمي. وفي القرن الثالث عشر، توسعت بإضافات جديدة وخلال العهد العثماني صارت المقبرة المحيطة بها مدفناً للأرثوذكس من أهل البلدة الذين لم يفارقوا كنيسة العذراء حتى في موتهم.

زرنا الكنيسة التاريخية، والتقينا العضو المؤسس في هيئة تراث أنفه وجوارها جرجي ساسين الذي أخبرنا عن تاريخ الكنيسة ورافقنا في جولة داخلها وخارجها. فما يميّز كنيسة سيّدة الريح ليس فقط طبقاتها الأثرية أو هندستها التي صمدت قروناً، بل روحانيّتها التي تنضح من جدارياتها الفريدة: جدارية للقديس جاورجيوس يطعن التنين على صهوة جواده، ورسوم للرسل الإثني عشر، ثمّ تلك الأيقونة التي تختصر سرّ الكنيسة كلّه: العذراء مريم، واقفة قرب الصحن المائج، ترفع يدها اليمنى لتردّ العاصفة، فيما توسّل بيدها اليسرى ابنها الإلهي كي يبارك الصيادين العائدين بالمراكب.

في أقصى الشاطئ الشمالي لأنفة، تلك القرية الساحلية الهادئة في شمال لبنان، تجدون كنيسة صغيرة قد لا يلحظها العابرون سريعاً، لكنّها تختزن بين جدرانها حكاية عمرها أكثر من ألف عام، وسرًّا لم يتبدّد: هنا، حيث يلتقي صخر البحر بريح المتوسط، كان البحّارة يرفعون صلواتهم ويعلّقون رجاءهم على شفاعة عذراء واحدة، سموها سيّدة الريح

منذ العصور البيزنطية المتأخرة، وتحديداً في النصف الثاني من القرن السابع الميلادي، بنيت هذه الكنيسة الحجرية المنحوتة في الصخر، بقبّتها الواحدة المتواضعة وحنّيتها نصف الدائرية التي واجهت الشرق. لم تكن كنيسة ضخمة أو مهيبة، لكنها صارت مع الزمن مرفأ للأرواح القلقة، وبيتاً للرجاء عند من لا عاصم لهم من غدر الأمواج.

يقول علماء الآثار إنّ الحفريات الأخيرة بين 2011 و2015 كشفت شبكة خفية من القنوات والخزّانات المحفورة في الصخر تحت أرض الكنيسة وحولها. خزّاناتٌ يعود حفرها إلى العصر الحديدي، كانت تجمع مياه الأمطار وتصبّها في البحر لتزويد السفن العائدة بالعذوبة. وكأنّ المكان قد وُلد أصلاً ليكون وسيطاً بين البحر واليابسة، بين الأخطار والأمان

ليس صدفة أن يكون هذا المكان من أولى كنائس الشرق التي تُكرَّس لمريم العذراء بوصفها منقذة البحّارة، لأنها صارت في وجدانهم الأمّ الحامية من صخب الريح وخطر الغرق. في عام 1959أُدرجت الكنيسة مع ما حولها ضمن قائمة الأبنية الأثرية اللبنانية المصنّفة رسمياً في لبنان، وبدأت رحلة طويلة من الترميم بمبادرة من جامعة البلمند وجامعات بولندية، لتعيد إلى جدرانها ما تيسّر من ألوانها الأصلية وفسيفسائها العتيقة

واليوم، عندما تقف على عتبة الكنيسة وتنظر إلى المتوسط، لا بدّ من أن تتخيّل أولئك البحّارة، كيف كانوا يقفون في الليل الحالك، يلمسون حجارتها الباردة، ويهمسون بتلك الصلاة البسيطة: "يا سيّدة الريح، احفظينا". تظلّ كنيسة سيّدة الريح شاهدة على محبّة أهل أنفة لمريم العذراء، وعلى إيمان صادق بأنّ أمّاً في السماء ترعى أبناءها حتى آخر موجة، وآخر نسمة ريح.

مقام السيدة

خولة في بعلبك

أكثر من مجرد مزار ديني

إلى جانب الضريح، تنتصب شجرة سرو معمّرة، ويقال في الروايات الشعبية أن الإمام زين العابدين (علي بن الحسين)، زرع هذه الشجرة فوق القبر الصغير لشقيقته، لتكون دلالة إلى وجود الضريح، كما كانت العادة في تلك الحقبة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت الشجرة شاهدة على الحزن والرجاء، يلتف حولها الزوار بخشوع، يتلمّسون جذعها، ويأخذون قطعاً صغيرة من أغصانها نذراً وتبركاً، علّها تحمل في خشبها شيئاً من روح قدسية المقام.

كان لافتاً أن المقام لا يعرف طائفة واحدة، ولا لوناً واحداً للحزن أو الرجاء. هنا، الجميع يتساوون أمام الألم والأمل. فالمكان، على رغم تواضعه، يبدو كجسر يربط الأرض بالسماء، وكأن خولة، الطفلة الشهيدة، ما زالت تفتح ذراعيها لكل زائر. واللافت أن المقام لا يشهد فقط زيارات دينية، بل تحوّل إلى مساحة لقاء وتضامن اجتماعي، إذ تشهد ساحاته توزيع مساعدات، وإحياء مناسبات وطنية وروحية.

عند المدخل الجنوبي لمدينة الشمس والتاريخ بعلبك، تختبئ زوايا من روحٍ لا تغيب، وحكايات لا تنتهي. على مسافة خطوات من الصخب، ومن خلف أسوار الزمن، يقف مقام السيدة خولة شامخاً، كأنّه قلبٌ نابض بالحزن والسكينة معاً.

في الباحة الهادئة عبق بخور وصوت ترتيل ناعم يشبه همسات الأمهات. لم يكن المكان مجرّد مزار ديني، بل ذاكرة حيّة تسكنها ملامح الزائرين ودموعهم. في عيون بعضهم، رأينا نجوى المكسورين، وفي دعواتهم، رغبة بالشفاء، بالخلاص، وربما بلقاء من رحل.

يُروى أن خولة، إبنة الإمام الحسين، وصلت إلى بعلبك أسيرةً مع ركب السبايا بعد حادثة كربلاء، باتجاه الشام سنة 61 هـ (680 م).وهناك، تعبت روحها الصغيرة، ونامت إلى الأبد في هذا المكان حيث دفنت سرّاً تحت الليل والدموع. حجارة المقام تحفظ تفاصيل الحكاية بالنسبة إلى الأتباع، والجدران تنزف كل عام من وجعها، ومع ذلك، يجيئون إليها: نساء يبكين أطفالاً، رجال يبحثون عن عزاء، مرضى يطلبون الشفاعة، وفقراء يشكون ضيق الحياة.

في لقاء خاص مع مسؤول المقام الحاج حسين نصر الله فتح لـ"النهار"أبواب المكان الذي لا يهدأ نبضه، على رغم سكون الحجارة. يقول: "المقام ليس مجرّد مَعلم ديني، بل هو ذاكرة حية للوجع الحسيني. خولة هي الطفلة التي استشهدت في طريق السبي، ودفنت هنا في بعلبك، والناس يرون فيها عنواناً للبراءة والشهادة والارتباط العاطفي العميق بأهل البيت

يوضح أن المقام في الأصل كان عبارة عن قبر صغير متواضع، لكنه حظي باهتمام شعبي متزايد، فتم توسيعه وترميمه مرات عدة، بخاصة اعتباراً من تسعينات القرن الماضي. في عام 1996، وضع حجر الأساس لبناء جديد بطراز العمارة الفارسية، ليأخذ شكله الحالي الذي يتميّز بالزخرفة بالكاشاني والفخار، أسوة بمقامات أهل البيت في العراق وإيران وسوريا، لكن روحه بقيت على حالها

المقام لا يقتصر على الزوار من المناطق اللبنانية، فبحسب المسؤول "يأتينا زوار من العراق، إيران، سوريا، الخليج، الهند وآسيا بل ومن الجاليات اللبنانية في أوروبا وأميركا، وكلهم يشعرون أن هذا المكان يلمّ شتاتهم الروحي، وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 10% من زوار مدينة بعلبك يزورون مقام السيدة خولة، ما يؤكد أن السياحة الدينية أصبحت الركيزة الأساسية للمنطقة."

جوهرة بعلبك الخفيّة

المسجد الأموي

لينا إسماعيل

أوضح لـ"النهار" إمام الجامع الشيخ قاسم القبرصلي أن المسجد يُعدّ أحد أبرز المساجد الثلاثة التي شُيّدت في العهد الأموي، إلى جانب الجامع الأموي في دمشق (المسجد الرئيسي) والمسجد الأموي في حلب. "على مر القرون، تعرّض المسجد لعدة كوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، ما أدّى إلى تهدم معالمه الأساسية، خاصة سقفه الذي انهار بالكامل. بقي المسجد من دون سقف لما يقارب 600 سنة، ولم تؤدَّ فيه الصلوات خلال هذه الفترة".

ولفت إلى "تصميم المنبر الخشبي داخل المسجد بطابع أموي، واستُخدم الخشب القطراني (معروف برائحته المميزة)، من تركيا في السقف، بينما استورد القرميد الذي يغطي السقف من إيطاليا، وذلك بعدما عُثر خلال الترميم على قطعة قرميد قديمة، فتمّت مطابقة التصميم لإعادة إنتاج نسخة مشابهة لها".

جاءت فكرة الترميم بعد حادثة مهمة في عام 1997، عندما أراد الرئيس فؤاد السنيورة أداء صلاة الجمعة في المسجد، وكان سقفه مغطّى بالقماش فقط. بعد الصلاة، أجرى السنيورة اتصالاً بالرئيس رفيق الحريري، الذي سارع إلى إرسال فريق هندسي من مؤسسة الحريري لبدء أعمال الترميم، التي اكتملت عام 1999.

إن زيارة المسجد الأموي في بعلبك ليست مجرد جولة سياحية، بل هي رحلة روحانية وفكرية. إنها فرصة للتأمّل في تعاقب الحضارات وتأثير الإسلام على المنطقة، ولتقدير الفن المعماري الذي يجسّد روح تلك الحقبة.

إنه مكان يدعوك للهدوء والسكينة، بعيداً عن صخب الحياة اليومية، لتعيش لحظة من التواصل مع الماضي العريق. عندما تغادر المسجد، لن تأخذ معك صوراً فوتوغرافية فقط، بل ذكرى خالدة لمكان يجمع بين عظمة التاريخ وجمال العمارة الإسلامية.

المسجد الأموي في بعلبك ليس مجرّد بناء، بل هو صفحة حيّة من كتاب التاريخ، تنتظر من يقرأها ويكتشف أسرارها.

بين صروح بعلبك الرومانية الشاهقة، يقف "المسجد الأموي" كشاهد صامت على حقبة إسلامية غنية بالتاريخ، جوهرة معمارية قد لا تحظى بنفس شهرة المعابد الرومانية، لكنها تحمل قيمة تاريخية ومعمارية لا تقدَّر بثمن.

يعود تأسيس المسجد إلى العصر الأموي، وتحديداً فترة خلافة الوليد بن عبد الملك في عام 96 هـ (714-715 م). يُعتقد أنه بُني على أنقاض كنيسة بيزنطية (كنيسة القديس يوحنا)، كانت بدورها قائمة على موقع المنتدى الروماني، ما يعكس طبقات التاريخ المتراكمة في هذه البقعة الفريدة.

وأنت تجول في ساحاته الفسيحة، تتخيّل أنك ترى المصلين الأوائل وهم يرفعون أياديهم بالدعاء، وأنك تسمع أصداء الخطب التي كانت تملأ المكان.

يبلغ طول المسجد حوالي 60 متراً وعرضه 50 متراً، ويتميّز ببساطة وروعة الطراز المعماري الذي يمزج بين التأثيرات الرومانية والبيزنطية والإسلامية المبكرة. يضم في داخله نحو ثلاثين عموداً، يُعتقد أنها نقلت من المعابد الرومانية القريبة من قلعة بعلبك. تتزين هذه الأعمدة بتيجان "كورنثية" مصنوعة من أحجار الغرانيت والحجر الأصم، وتحمل أقواساً متينة. الجدران لا تزال تحتفظ ببعض الزخارف الإسلامية المبكرة.

رغم مرور السنين وتأثير العوامل الطبيعية، لا يزال المسجد يحتفظ بجزء كبير من أصالته، خصوصاً في المحراب والمنبر اللذين يرويان حكايات الأئمة والعلماء الذين مروا من هنا، من بينهم الإمام الأوزاعي وصلاح الدين الأيوبي.

يشبه المسجد الأموي في بعلبك تصميم المسجد الأموي في دمشق، حيث يحتوي على مساحات واسعة تتزين بالأعمدة، بالإضافة إلى مئذنة مربّعة تشبه البرج الحربي. الجدران التي يبلغ ارتفاعها حوالي ثمانية أمتار مزينة بالنقوش والزخارف التي تعود إلى عصر المماليك.

في الجهة الغربية من المسجد تقع المدرسة النورية، وهي من أقدم المعالم الإسلامية التعليمية في المدينة، مخصصة لتعليم الفقه والحديث والتفسير. يعود تاريخ بنائها إلى العهد الأيوبي، وتحديداً سنة 564 هـ/ 1168 م في عهد القائد نور الدين زنكي، الذي عُرف بدعمه للعلم والعلماء.

معالم دينية بارزة